现象和原因

-

人之间的关系存在着关系脚本,按照这种理论:每一种关系,会塑造一种关系脚本。每一种脚本,都会塑造一种稳固的角色。我们都按照各自的角色来表演。因此很容易陷入循环,如果用控制论和循环视角来看待人的改变这件事,就有了一个很神奇的、听起来有点反常识的结论:人是会变的,如果有人长时间保持不变,一定是有什么结构在支撑它不变。

-

-

学习特刊 05 期说,我们看不见每个人的心灵,就像我们看不见风。

我们只能根据风制造的反应,来观察风、感受风、描述风。

在人际互动中,正是通过观察他人的反应,来猜测他人的心灵。

而我们的猜测,正是来自于我们头脑中的建构:

看到什么,理解成什么,取决于我们对它的建构。

这种建构越稳固,就越不容易看见差异。体现在人际互动中就是,双方形成了固定的互动模式。

因为预判了对方的反应,从而认为自己只能这样反应。而恰好,对方也是这么想的。

每一种关系,会塑造一种关系脚本。每一种脚本,都会塑造一种稳固的角色。

我们都按照各自的角色来表演。

这种稳固,虽然带来了稳定的行为预期,但同时,因为看不见差异,也锁死了更多的可能性。

有人形容这种锁死的关系,像是互为狱卒,互为囚徒。

-

-

循环结构

-

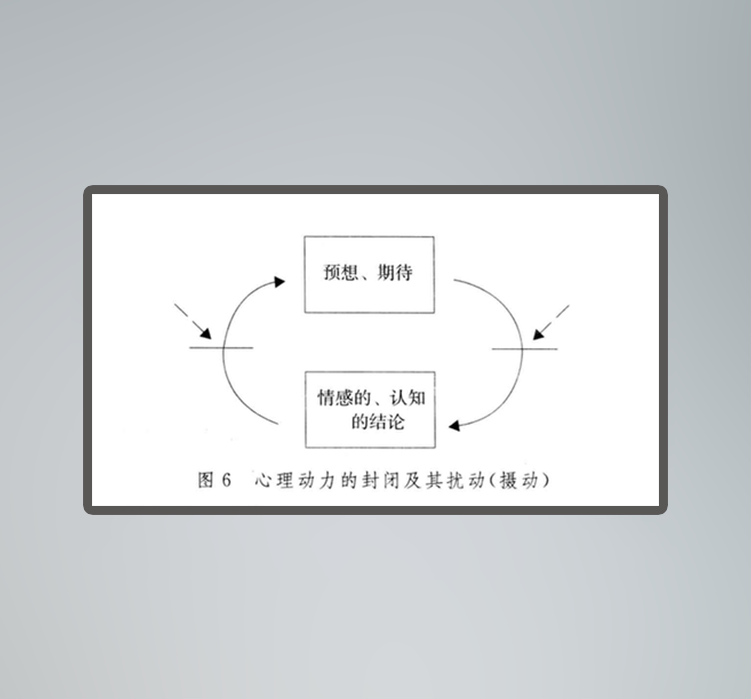

一个是预期和结论的循环。 也就是,预期带来了结论,而结论又反过来印证了预期。 比如,如果女方给男方定性,认为男方不够细心。接下来,就倾向于寻找证据来证实不够细心这点,以及,忽略男方在其他事情上的细心行为。 慢慢,也就有了常说的自我实现的寓言:“你看,果然如此,我说的没错吧。” 这样的循环,典型的体现就是贴标签。标签是一种过度简化,简化的好处是便于理解,但不足之处就是抹杀了复杂性。 这样的循环体现在认知上,就是认知的封闭性,看不见新的可能性了——所有能看到的,都是我想看到的。而我不想看到的,会有意无意忽略掉。 最终结果就是,每个人只能看到他想看到的东西。 也有人叫孕妇效应,观察者效应。

(图来自《循环提问》,19章)

(图来自《循环提问》,19章) -

第二个循环,就是行为和行为之间的循环。 在这个例子中,随着男方看到的差异少了,女方对男方的期待就少了;女方的期待少了,男方看见差异的行为就更少了。最终就是,女方不期待了,男方也看不到了。 身处这样的循环中,好处就是稳定,每个人拿到的剧本都没有太大变化,但不足之处就像之前说的,双方互为狱卒,互为囚徒。 这既抹杀了人的复杂性,也抹杀了关系的可能性。 循环思维,它和线性的因果思维不一样,它研究的是相互作用。 这种思维,来自于控制论。控制论是一个工程学概念,它的核心假设是,改变才是事物的常态,如果一个事物一直没变,那一定是有什么稳定结构在支撑它保持不变。 如果用控制论和循环视角来看待人的改变这件事,就有了一个很神奇的、听起来有点反常识的结论:

人是会变的,如果有人长时间保持不变,一定是有什么结构在支撑它不变。

要跳出这样的循环,首先就要看到这样的循环结构是怎么形成的。

-

-

内化和外化

-

日更第 14 天聊了外化,和外化相对的则是内化。内化是把问题和自己深度绑定,外化是把问题和自己分开。

如何区分内化和外?怀特(White)举过一个例子:

内化:我有暴食症,经常抵挡不住食物的诱惑

外化:暴食症让我付出了惨痛的代价,它想要控制我,逼我讨厌自己,逼我顺从,让我屈服于自己的身体和人格。

知道内化这个概念后,我发现在生活中,使用内化描述的场景如此之多,最典型的就是形容词的使用。之前讨论过 being、having、doing 这三种描述。我现在才注意到,第一种是内化描述。第三种是外化描述。第二种则看情况,可以往不同的方向归纳。 内化描述,描述的是个体内心、个体特质。但外化描述,描述的是互动,是关系。

为什么在这里做这个区分?内化描述是对人的推论,要做到让人信服,就需要外化描述来辅助。我们看不到人的内心,只能通过人的一系列选择、动作和反应来推论。

-

-

-

情绪

-

把情绪当做一种沟通,是把情绪放在情境中,放在关系中,放在互动中。

是想看看,各自想借由情绪,想传达的信息是什么?

所以,情绪可以这么定义: 基础定义:情绪是对情境做出预测后的一种反应,一种应对方式 关系性定义:情绪是一种沟通,用来传递信息

这么定义,也拿回了人对情绪的主动权,不再是被动地接受刺激,从而有了改善情绪的空间。

一旦把情绪当做一种沟通方式,当沟通受阻,效果不佳时,就可以对齐双方要传递的信息是什么,以及看看是否可以调用其他沟通方式。

格根在《关系性存在》里说:

与其说我们是在“体验情感”,不如说我们是在“制造情感”。

-

-

自我背叛,「自欺欺人」的「盒子」

-

-

自我背叛,就是心里想着要为别人做些什么,实际行动却背道而驰。一旦我们进入这个「盒子」,就会开始为自己的背叛行为编织理由。#Concept

当我们待在「盒子中」,就会把对方看得比实际情况更加糟糕,又会放大自己的优点,然后现实在我们眼中,就会逐渐被扭曲。开始时,我翻阅了一本名为《别找替罪羊》的书。虽然篇幅不长,但它探讨的「自我背叛」概念让我不寒而栗。书中讲了「自我背叛」,将它比喻成一个「自欺欺人」的「盒子」。

-

-

-

「人际关系的满意度」 这个简单的生活方式,为你带来满满的幸福感

-

那么,影响幸福感最重要的因素是什么呢?哈佛一项持续了 85 年的研究,给了我们一个答案。

这项研究的名字叫「哈佛大学成人发展研究项目」,是有史以来跨越时间最长的成年人生活研究。研究开始于1938年,至今已经跨越了85年,换了4任负责人。它跟踪了724个家庭,包括最初参与研究的家庭,以及他们子女所组成的新家庭。

不卖关子了。它给出的答案是什么呢?是**「人际关系的满意度」。**

这可能跟很多人的直觉相悖。很多人可能会觉得物质条件才能带来幸福,这项研究一开始也是这样认为的。他们将许多物质条件优越的人纳入研究之中,包括富人、名人和明星。

但是,研究结果发现:这些人的平均幸福感的确比普通人要高一些,但并不是最高的。缺乏交心朋友、较为疏远的家庭氛围,以及不利于建立亲密关系,都严重影响了他们的幸福感。

平均幸福感最高的人群是什么呢?是对自己目前所拥有的人际关系感到满意的人。跟物质条件、社会地位等其他因素都无关。

-

-

人与物的关系

-

读完王小伟的《日常的深处》,我被书中对日常生活细节的深刻洞察所启发。它让我重新审视了「人与物」之间的纽带,意识到身边物品的价值,以及我们对物品的依赖关系,并非总是必然。 在探讨人际关系的同时,「人与物的关系」同样值得我们深思。 正如书中所说:

人都是物品依恋者,「物」是走入精神深处的梯子。我们经常说待人接物,接物的态度很大程度上反映待人的态度。

-

-

健康的争吵

《Girls Band Cry》完结了,在里面第八集,因为 Momoka 担心自己音乐不能让乐队火起来,想要退出乐队,Nina 非常不解,她非常认可 Momoka 的音乐,觉得 Momoka 没有错,不理解她为什么要逃避,和 Momoka 爆发了一次激烈争吵,差点打起来,队友们很担心乐队会不会散了。Rupa 说喜欢的反面是冷漠,她们两人已经吵了那么多次了,还愿意对话下去,应该是没事的。

表面上是在吵架,但她们的心却走得更近。Nina 一直将她的认可传递给 Momoka,才让 Momoka 坚定了乐队的道路。

Allie Volpe 有一篇文章,介绍「与生活中的人发生健康的分歧」很有启发,里面有几个要点:

- 发生分歧,最大的错误,就是为了证明对方是错的,而说服对方。

- 争吵背后往往有更深层的含义(比如争论浴室装修的颜色,但背后是在表达:「一切都是你布置的,而没有机会展现自己的风格」)。这时多问「告诉我为什么这对你如此重要」,去了解背后更多的故事。

- 真正倾听,是理解对方,听取时,保持客观。多进行确认「我看看自己理解的对不对」,询问「你认为XXXX发生的原因是什么」,了解对方内心为什么会有某种情绪和感觉。

- 发生争吵,首先考虑是否值得争辩。

- 很多时候,能争吵起来的两人,往往是有认同一致的地方。这时,先确认双方同意的地方,然后再不同意的地方进行谈判。

- 如果发现实在无法达成共识,也可以接受保留不同意见,互相尊重。

解决办法

-

对话中的交互感

想起崔庆龙老师提到的「对话中的交互感」:

我也是这几年才慢慢学会和人交流。这种交流的意思是不会刻意找话,在想表达时才说,在说的时候也能确保自己听见了对方想说的,两个人都能将沉默识别为安全且必要的部分。当频率不具备时,也无需客套,让话题停留在它该终止的地方。

在现实关系里,我不喜欢我和对方任何一个人成为话题的绝对主角,在我的体验中,交互感始终是不能缺席的,它检验的是两个人的投入和在场状态,检验的是关系的匹配度,这里面还包含着自我尊重和对他人的尊重。

虽然听起来是这么理所当然,但这件事的失衡比维持更容易,因为人在自我的世界时很难注意到他人,而一旦过分注意他人,自我的世界就会萎缩,它甚至不是一个人的事情,需要两个人本身都具有自我,本身也善于倾听。

两个人都带着自己的世界且都不用妥协和搁置的感觉是极度美妙的,所谓的深度的经验共鸣,并不是只有相似性的两个人的天然匹配,而是两个完整世界交集时所发生的相互映照,是两种不同的语言规则所构筑出来的共同词汇,这种交互既是在温习,也是在创造。