source: 言辞不是事实,牛1不是牛2|试行错误88

🗒️我的笔记

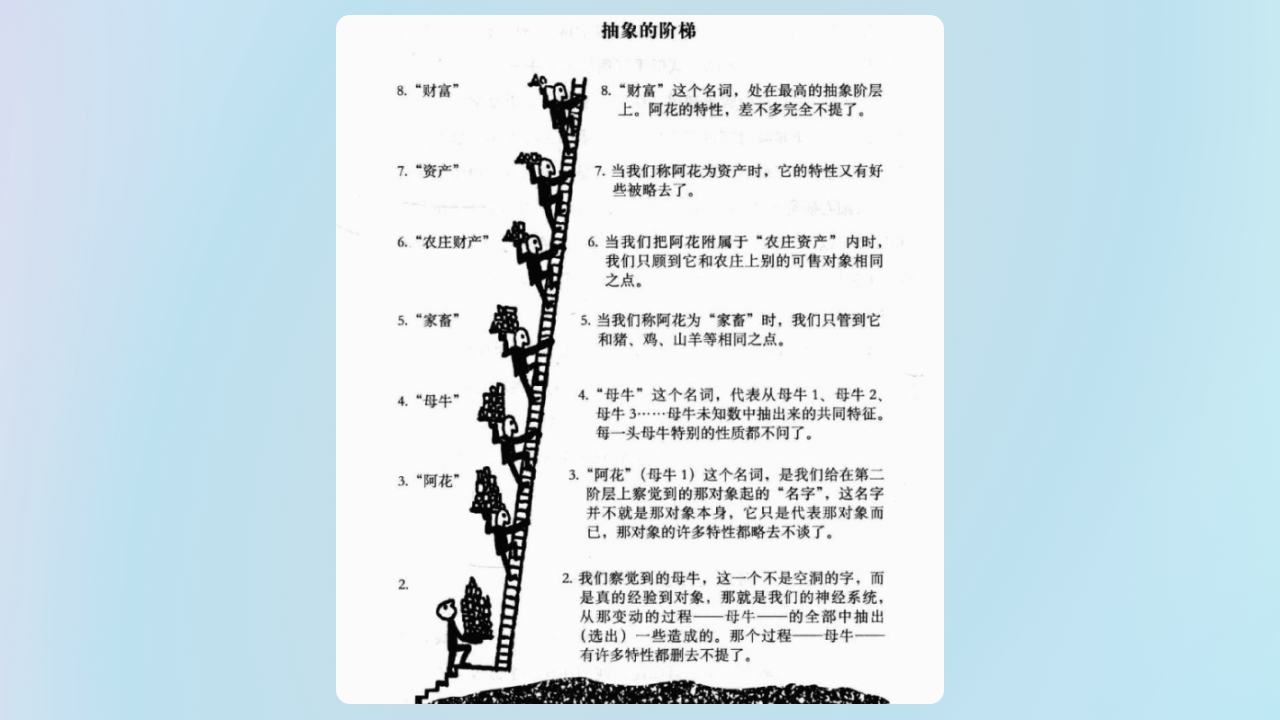

- 抽象阶梯

- 全书有一个最重要的原则:「牛 1 不是牛 2,牛 2 不是牛 3」。

怎么理解?牛1是我家养的黄牛,牛 2 是耕地牛,牛3是哺乳动物牛。虽然都是牛,但却不是同一个东西。而且它们的抽象程度是:牛 3 > 牛 2 > 牛 1。

这里,作者提出「抽象阶梯」,帮助我们检查彼此交流,使用的语言是不是在同一层级中。

语言是对现实的抽象,抽象程度越高,与现实的联系越少。抽象一开始是为了方便交流,也是提炼认知规律,发展出哲学和科学。但语言的抽象,限制了对真实世界的展现。

语言是对现实的抽象,抽象程度越高,与现实的联系越少。抽象一开始是为了方便交流,也是提炼认知规律,发展出哲学和科学。但语言的抽象,限制了对真实世界的展现。

- 全书有一个最重要的原则:「牛 1 不是牛 2,牛 2 不是牛 3」。

怎么理解?牛1是我家养的黄牛,牛 2 是耕地牛,牛3是哺乳动物牛。虽然都是牛,但却不是同一个东西。而且它们的抽象程度是:牛 3 > 牛 2 > 牛 1。

这里,作者提出「抽象阶梯」,帮助我们检查彼此交流,使用的语言是不是在同一层级中。

- 内向观点与外在观点

- 「内向观点」是只根据言辞,而不是根据言辞所代表的事实去采取行动。这意味着这些人容易停留在抽象阶层进行思考。 举个例子:面对开车的女子,他们总会认定为「女子不会开车」「女司机是马路杀手」。但我们知道现实中,很多女性开车水平很高,但这类持有「内向观点」的人遇到不符合想法的事实,他们便会认为「这是运气」,对事实视而不见。 「内向观点」带来最严重的后果,就是毫无根据、非常容易幻灭的自信心。他们聚焦在内向逻辑自洽、较高的抽象层级,但这些无法帮助我们解决吃饭问题,或者和他人建立友好关系。 逻辑自洽,大多数时候还是挺危险的。这意味着丢失了其它的可能性。 内向观点的来源,非常普遍。这些很容易就能接触到。书中提到4种:教育、流行小说、广告、电视。放在今天,还需要加上:互联网,各种短视频、讨论区、营销号等等。

- 持有「内向观点」的人,往往不够开放。最可怕的是,他们会告诉你「发生一件事,就只不过发生一件事」,竟然有人会觉得发生的事情没什么可聊的。之前在调研时,接触过这类人,他们对自己每天做的事情觉得理所当然,竟毫无察觉。 倘若我们的兴趣非常有限,我们所能看到的也就会极少。很多人出去旅行,回来就仅仅评价好玩,问他们看到什么,他们回忆不起来,觉得都差不多。 除非一个人知道要在经验里找寻什么,否则他的经验往往会对他毫无意义。Thoughts

- 思想开放的人,我们称他们持有「外在观点」。**「外在观点」是来源于外在现实,基于事实,不断调整自己的理解,愿意放弃落伍的语言。**这些需要科学的态度和训练。 科学,是常见的外在观点。如果遇到事态变化跟自己的预期不同,便会丢弃「地图」,再去绘制新地图。我们称科学家是「替心灵擦窗子的人」,为我们提供新视角,拓宽兴趣,增进我们对现实的敏感度。 「外在观点」,提醒我们对自己「诚实」。不知道,就要去探究理解。 在播客中,张云帆先生提到要对知识诚实。朋友邀约他在青浦见面,他凭着猜测和理解,觉得应该不远,随口答应,结果变成要耗费自己4个小时和舟车劳顿。可如果对知识足够诚实的话,他应该把地名输入地图,查一下。 对于研究科学的人来说,任何「琐碎」的事实都可能别有深意。

- 认知自我的方法

- 在观察自己,很有意思的一点:如果你遇到一个问题,让你想了又想,想太多有所内耗。恭喜你,找到了一个自己的「内向观点」。 这意味着你头脑里有了一个坚信的观点原则,这时遇到一个跟这个观点不合的事实。想了又想,其实内心在犹豫,要不否认这些事实,要不推翻自己的原则。 多记录和保留这些思考,帮助你去了解自己。

- 了解自己,并不是了解「自我概念」。 平时我们可能接触很多自我评估,诸如 MBTI,但评估出来的是一个自我概念。自我概念不是自己。我们说的认识自己,是对自己诚实。 每个人都有一种习惯,把自己真心的理由隐瞒起来,而另外找些冠冕堂皇的理由来作解释。 早年写作容易停留在谈论事情和概念,并不谈及自己的事情。如今更愿意自我创作和暴露,这更难,暴露内心真实想法说出来,又会担心跟世俗不一致而遭受非议。但慢慢习惯之后,有个好处,磨练对自己诚实,分享具体经历,而非结论和观点。这过程也常常发现自己不懂,很多东西需要重新学习。 拥有自知之明,当然常会使人不安。 如果我们对自己心境的看法变得日渐外向化,接收自己的能力逐渐增加,我们就可以无需断定「好」「坏」,而直截了当地面对现实:「我比普通人矮」「我不擅长运动」「我是双亲离异的孩子」「我的妹妹比我学习好」「我从未上过大学」……到了那时我们欺骗自己的需要也就会越来越少。 在自我知识上,就像在科学上一样,能征服小些区域,便能慢慢地征服大些而且比较困难的区域。我们的自我概念渐尖地变得切合实际,我们的行动和决定也会渐尖变得更加聪明起来。因为聪明的行动和决定一定要有一幅比较准确的关于自己的人格那一复杂地域的地图作为基础才行。